Riconoscimento facciale: a che punto siamo e quali sono le opinioni delle autorità

Il riconoscimento facciale è una delle tecnologie più discusse del nostro tempo. Negli ultimi anni ha conosciuto una diffusione crescente, grazie a sistemi sempre più precisi utilizzati in settori diversi, dagli aeroporti alla sicurezza pubblica, fino al mondo privato con applicazioni in negozi e servizi digitali. Nonostante l’avanzamento tecnico, questa tecnologia continua a sollevare numerosi interrogativi legati alla tutela dei diritti e al suo impatto sulla società.

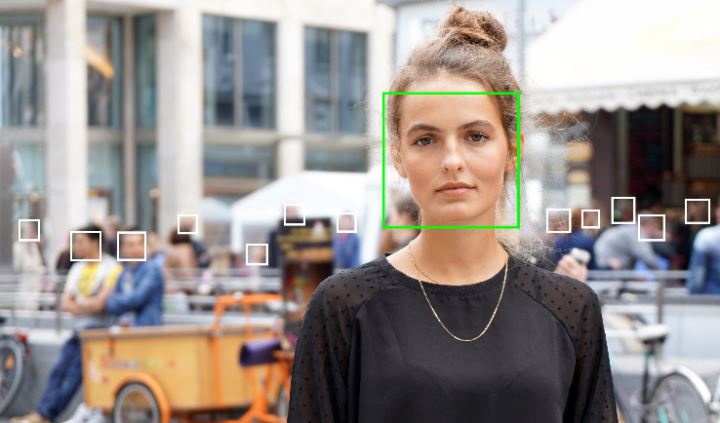

Il funzionamento di questi sistemi si basa sull’analisi delle caratteristiche biometriche del volto, trasformate in dati digitali e confrontate con archivi o database. Oggi la loro precisione è migliorata rispetto al passato, ma non è esente da errori. Alcuni studi hanno evidenziato come il riconoscimento possa essere meno affidabile con immagini di bassa qualità o con volti appartenenti a gruppi etnici e di genere meno rappresentati nei dataset di addestramento. Questo aspetto ha sollevato preoccupazioni legate a possibili discriminazioni e ingiustizie, un tema che molte autorità stanno affrontando con attenzione.

Sul fronte normativo l’Europa ha adottato un approccio particolarmente cauto. Il GDPR, già in vigore da anni, impone principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e necessità di consenso per il trattamento di informazioni sensibili come quelle biometriche. Parallelamente, l’AI Act, la nuova legge europea sull’intelligenza artificiale, introduce limiti specifici per l’uso del riconoscimento facciale in spazi pubblici, vietandone in alcuni casi l’utilizzo indiscriminato e imponendo autorizzazioni rigorose per scenari di sicurezza o di interesse nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un equilibrio tra innovazione e rispetto dei diritti fondamentali.

Anche a livello nazionale le autorità stanno intervenendo. In Italia, ad esempio, il Garante della privacy ha fermato di recente l’utilizzo di sistemi di imbarco con riconoscimento facciale in un aeroporto, giudicando insufficienti le garanzie offerte ai passeggeri che non avevano dato un consenso esplicito. In altri Paesi europei, come il Regno Unito, la discussione si è accesa in modo simile, con osservazioni critiche sulle sperimentazioni di sorveglianza in tempo reale da parte delle forze di polizia. Questi episodi dimostrano come l’uso della tecnologia sia ancora in fase di confronto aperto tra esigenze di sicurezza e rispetto delle libertà individuali.

Le autorità internazionali concordano sul fatto che il riconoscimento facciale non possa essere applicato in modo generalizzato, ma solo in situazioni limitate e proporzionate, come nel caso della ricerca di persone scomparse o nell’identificazione di sospetti legati a reati gravi. L’uso massivo in spazi pubblici, invece, rischierebbe di trasformarsi in una forma di sorveglianza di massa incompatibile con i principi democratici. La trasparenza, il controllo indipendente e la possibilità per i cittadini di conoscere e gestire l’uso dei propri dati restano condizioni fondamentali.

Guardando al futuro, la sfida sarà trovare un equilibrio tra i vantaggi operativi della tecnologia e la tutela della privacy. Per aziende e istituzioni che vogliono introdurre il riconoscimento facciale, è consigliabile non limitarsi agli aspetti tecnici ma valutare attentamente anche quelli etici e legali. Un approccio responsabile potrebbe prevedere valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, procedure di consenso chiare e limitazioni sulla conservazione delle informazioni raccolte. Solo in questo modo sarà possibile costruire fiducia e utilizzare l’innovazione senza compromettere diritti e libertà fondamentali.

Nota sugli articoli del blog

Gli articoli presenti in questo blog sono generati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e trattano tutti gli argomenti di maggior interesse. I testi sono opinione personale, non accreditate da nessun organo di stampa e/o istituzionale, e sono scritti nel rispetto del diritto d'autore.